Wenn das „Wir“ zerbricht

- Marco Thomé

- 21. Sept.

- 2 Min. Lesezeit

In den USA läuft gerade die medienwirksam inszenierte „Beerdigung“ von Charlie Kirk. Ein Spektakel, das tiefer blicken lässt als es scheint:

Es geht nicht nur um eine einzelne Figur, sondern um das, was dahintersteht – den Zerfall eines gemeinsamen „Wir“.

Ein Land, das sich selbst als frei, modern und stark beschreibt, zeigt im Spiegel dieses Moments vor allem Spaltung, Misstrauen und Wut.

Und auch wenn wir in Europa oft gern mit dem Finger auf die USA zeigen – die Dynamiken sind längst hier angekommen.

Das gebrochene Versprechen

Über Jahrzehnte wurde uns ein einfaches Narrativ verkauft:

Wenn du dich genügend anstrengst, studierst, hart arbeitest, dann wirst du Erfolg haben.

Dieses Versprechen trug den Kapitalismus durch die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Doch heute erleben Millionen Menschen das Gegenteil.

Die Lebenshaltungskosten steigen schneller als die Löhne.

Wohnraum wird zum Luxusgut.

Die Corona-Krise hat nicht nur Verwundbarkeiten offengelegt, sondern auch Vertrauen zerstört – ohne echte Aufarbeitung bis heute.

Politische Parteien beschäftigen sich mit Nebenschauplätzen, während die großen Fragen unserer Zeit – Klima, Digitalisierung, gesellschaftlicher Zusammenhalt – kaum ernsthaft verhandelt werden.

Zugehörigkeit statt Ideologie

Der Sozialpsychologe Harald Welzer beschreibt es so:

"Spaltung ist nicht in erster Linie eine Frage von Meinung oder Ideologie, sondern eine Frage von Zugehörigkeit."

Wer ökonomisch abgesichert ist, beruflich Anschluss findet und kulturell repräsentiert wird, empfindet sich als Teil der Gesellschaft.

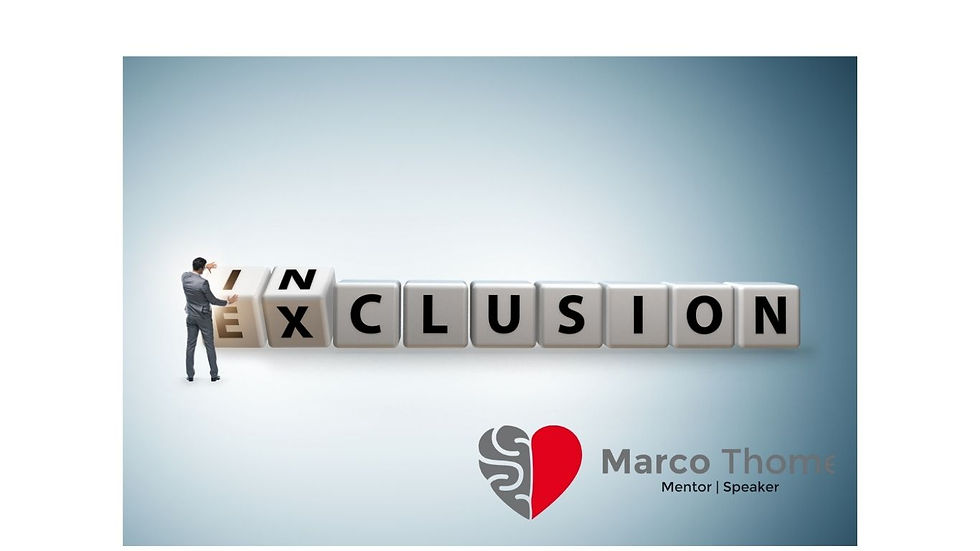

Wer sich hingegen materiell, kulturell oder politisch abgehängt fühlt, erlebt Ausschluss.

Das Problem ist also nicht nur, dass die Menschen „unterschiedliche Meinungen“ haben – sondern dass immer mehr von ihnen das Gefühl verlieren, überhaupt noch Teil des „Wir“ zu sein.

Die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Offiziell beschreiben wir uns als offene, moderne Gesellschaft. Doch viele erkennen sich in dieser Selbstbeschreibung nicht mehr wieder.

Diese Lücke erzeugt Misstrauen – gegenüber Politik, Institutionen und Medien.

Die einen ziehen sich zurück, die anderen reagieren mit aggressiver Abgrenzung.

Ohne neues „Wir“ keine Zukunft

Solange ein wachsender Teil der Menschen sich nicht mehr als Teil des Ganzen versteht, können wir keine gemeinsame Zukunftserzählung entwickeln.

Das ist die eigentliche Gefahr – nicht der Streit um Themen, sondern der Verlust von Verbundenheit.

Vielleicht liegt die entscheidende Frage unserer Zeit also nicht darin, welche Partei die besseren Programme schreibt, sondern darin, wie wir Räume schaffen, in denen Zugehörigkeit wieder spürbar wird.

Ohne das „Wir“ zerbricht jede Demokratie von innen.